अनुक्रमणिका

- १. व्युत्पत्ति एवं अर्थ

- २. व्याख्या

- ३. समानार्थी शब्द

- ४. पक्ष

- ५. श्राद्ध एक विधि

- ६. श्राद्धविधि का इतिहास

- ७. इतिहासक्रम से रूढ हुई श्राद्ध की तीन अवस्थाएं एवं वर्तमानकाल की अवस्था

- ८. पितृपक्ष में श्राद्ध क्यों करें ?

- ९. श्राद्ध करने की पद्धति

- १०. श्राद्ध के कारण पितृदोष के कष्ट से रक्षा कैसे होती है?

- ११. पद्मपुराण में ऐसा क्यों कहा है कि ‘पितृकार्य देवकार्य से श्रेष्ठ है ’?

- १२. पितृऋण चुकानेवालों को श्राद्ध विधि के कारण देवऋण व ऋषिऋण चुकाना सुलभ होना

- १३. आपस के बंधनों को तोडकर जीवनमुक्त होना

- १४. धर्म, अर्थ एवं काम की प्राप्ति श्राद्ध कैसे करवाता है ?

- १५. ‘श्राद्ध करने से एक सौ एक कुलों को गति प्राप्त होती है’, इसका क्या अर्थ है ?

- १६. अन्य पंथों में वास्तविक अर्थ में श्राद्ध (टिप्पणी 1) न करने से उन पंथियों की लिंगदेहों का आगे क्या होता है ?

- १७. श्राद्धकर्म की विधि पितरों के लिए है, फिर भी वह किसी विशिष्ट तिथि पर करने से कर्ता को विशिष्ट फलप्राप्ति होती है

श्राद्धविधि हिन्दू धर्म का एक महत्त्वपूर्ण आचार है तथा उसे वेदकाल का आधार है । अवतारों ने भी श्राद्धविधि किए हैं, ऐसा उल्लेख है । पितृकार्य देवकार्य से श्रेष्ठ कैसे है ?, श्राद्ध – यह धर्म, अर्थ व काम की प्राप्ति कैसे करवाता है ?, श्राद्ध से पूर्वजों के कष्टों से हमारा रक्षण कैसे होता है ? इत्यादि सूत्रों का अध्यात्मशास्त्रीय विवेचन इस लेख में देखेंगे । इन सभी सूत्रों से हिन्दू धर्म का महत्त्व हमारे ध्यान में आएगा ।

व्यक्ति की मृत्यु के उपरांत उसकी आत्मा को सद्गति मिले, इसलिए श्राद्ध करना – यह हिन्दू धर्म का वैशिष्टय है । प्रत्येक वर्ष आश्विन मास के कृष्णपक्ष को महालय श्राद्ध किया जाता है ।

१. व्युत्पत्ति एवं अर्थ

‘श्रद्धा’ शब्द से ‘श्राद्ध’ शब्द की निर्मिति हुई है । इहलोक छोड गए हमारे पूर्वजों ने हमारे लिए जो कुछ किया, वह उन्हें लौटाना असंभव है । पूर्ण श्रद्धा से उनके लिए जो किया जाता है, उसे ‘श्राद्ध’ कहते हैं ।

२. व्याख्या

ब्रह्मपुराण के ‘श्राद्ध’ अध्याय में श्राद्ध की निम्न व्याख्या है –

देशे काले च पात्रे च श्रद्धया विधिना च यत् ।

पित¸नुद्दिश्य विप्रेभ्यो दत्तं श्राद्धमुदाहृतम् ।। – ब्रह्मपुराण

अर्थ : देश, काल तथा पात्र (उचित स्थान)के अनुसार, पितरों को उद्देशित कर ब्राह्मणों को श्रद्धा एवं विधियुक्त जो (अन्नादि) दिया जाता है, उसे श्राद्ध कहते हैं ।

३. समानार्थी शब्द

श्राद्धात्व पिंड, पितृपूजा, पितृयज्ञ

४. पक्ष

भाद्रपद मास का कृष्णपक्ष

५. श्राद्ध एक विधि

‘श्राद्ध’ का अर्थ पितरों का मात्र कृतज्ञतापूर्वक स्मरण नहीं; अपितु यह एक विधि है ।’ पितरों के लिए श्राद्ध न करने पर उनकी अतृप्त इच्छाओं के रहने से परिवारवालों को कष्ट हो सकता है। श्राद्ध से पितरों का रक्षण होता है, उनको आगे की गति मिलती है और अपना जीवन भी सहज होता है । पितृपक्ष में पितरों का महालय श्राद्ध करने से वे वर्षभर तृप्त रहते हैं ।

६. श्राद्धविधि का इतिहास

अ. ‘श्राद्धविधि की मूल कल्पना ब्रह्मदेव के पुत्र अत्रिऋषि की है । अत्रिऋषि ने निमी नामक अपने एक पुरुष वंशज को ब्रह्मदेवद्वारा बताई गई श्राद्धविधि सुनाई । यह रूढ आचार आज भी होता है ।

आ. मनु ने प्रथम श्राद्धक्रिया की, इसलिए मनु को श्राद्धदेव कहा जाता है ।

इ. लक्ष्मण एवं जानकी सहित श्रीराम के वनवास-प्रस्थान के उपरांत, भरत वनवास में उनसे जाकर मिलते हैं एवं उन्हें पिता के निधन का समाचार देते हैं । तदुपरांत श्रीराम यथाकाल पिता का श्राद्ध करते हैं, ऐसा उल्लेख रामायण में (श्रीरामचरितमानस में) है ।

७. इतिहासक्रम से रूढ हुई श्राद्ध की तीन अवस्थाएं एवं वर्तमानकाल की अवस्था

अ. अग्नौकरण

ऋग्वेदकाल में समिधा तथा पिंड की अग्नि में आहुति देकर पितृपूजा की जाती थी ।

आ. पिंडदान (पिंडपूजा)

यजुर्वेद, ब्राह्मण तथा श्रौत एवं गृह्य सूत्रों में पिंडदान का विधान है । गृह्यसूत्रों के काल में पिंडदान प्रचलित हुआ । ‘पिंडपूजा का आरंभ कब हुआ, इसके विषय में महाभारत में निम्नलिखित जानकारी (पर्व १२, अध्याय ३, श्लोक ३४५) है – श्रीविष्णु के अवतार वाराहदेव ने श्राद्ध की संपूर्ण कल्पना विश्व को दी । उन्होंने अपनी दाढ से तीन पिंड निकाले और उन्हें दक्षिण दिशा में दर्भ पर रखा । ‘इन तीन पिंडों को पिता, पितामह (दादा) एवं प्रपितामह (परदादा)का रूप समझा जाए’, ऐसा कहते हुए उन पिंडों की शास्त्रोक्त पूजा तिल से कर वाराहदेव अंतर्धान हुए । इस प्रकार वाराहदेव के बताए अनुसार पितरों की पिंडपूजा आरंभ हुई ।’

‘छोटे बच्चे एवं संन्यासियों के लिए पिंडदान नहीं किया जाता; क्योंकि उनकी शरीर में आसक्ति नहीं होती । पिंडदान उनके लिए किया जाता है, जिन्हें सांसारिक विषयों में आसक्ति रहती है ।’

इ. ब्राह्मण भोजन

गृह्यसूत्र, श्रुति-स्मृति के आगे के काल में, श्राद्ध में ब्राह्मण भोजन आवश्यक माना गया और वह श्राद्धविधि का एक प्रमुख भाग सिद्ध हुआ ।

ई. उक्त तीनों अवस्थाएं एकत्रित

वर्तमानकाल में ‘पार्वण’ श्राद्ध में उक्त तीनों अवस्थाएं एकत्रित हो गई हैं । धर्मशास्त्र में यह श्राद्ध गृहस्थाश्रमियों को कर्तव्य के रूप में बताया गया है ।

८. पितृपक्ष में श्राद्ध क्यों करें ?

अ. `पितृपक्ष में वातावरण में तिर्यक तरंगों की (रज-तमात्मक तरंगों की) तथा यमतरंगों की अधिकता होती है । इसलिए पितृपक्ष में श्राद्ध करने से रज-तमात्मक कोषों से संबंधित पितरों के लिए पृथ्वी की वातावरण-कक्षा में आना सरल होता है । इसलिए हिन्दू धर्म में बताए गए विधि कर्म उस विशिष्ट काल में करना अधिक श्रेयस्कर है ।’

– एक विद्वान श्रीमती अंजली गाडगीळ के माध्यम से, १२.८.२००५, सायं. ६.०२

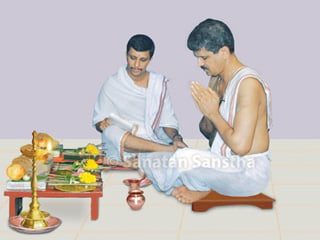

९. श्राद्ध करने की पद्धति

अ. भाद्रपद प्रतिपदा से अमावस तक प्रतिदिन महालयश्राद्ध करना चाहिए, ऐसा शास्त्रवचन है । यदि यह संभव न हो, तो जिस तिथि पर अपने पिता का देहांत हुआ हो, उस दिन इस पक्ष में सर्व पितरों को उद्देशित कर महालयश्राद्ध करने का परिपाठ है । यह श्राद्ध पितृत्रयी – पिता, पितामह (दादा), प्रपितामह (परदादा); मातृत्रयी – माता, पितामही, प्रपितामही; सापत्नमाता, मातामह (नाना), मातृपितामह, मातृप्रपितामह, मातामही (नानी), मातृपितामही, मातृप्रपितामही, पत्नी, पुत्र, कन्या, पितृव्य (चाचा), मातुल (मामा), बंधु, बूआ, मौसी, बहन, पितृव्यपुत्र, जंवाई, बहनका बेटा, ससुर-सास, आचार्य, उपाध्याय, गुरु, मित्र, शिष्य इन सबके प्रीत्यर्थ करना होता है । जो कोई जीवित हैं, उन्हें छोडकर अन्य सभी का नाम लेकर इसे करते हैं ।

आ. संभव हो, तो भगवान के लिए दो, चार पार्वण (मातृत्रयी, पितृत्रयी, मातामहत्रयी एवं मातामहीत्रयी) हेतु प्रत्येक के लिए तीन एवं पत्नी इत्यादि एकोद्दिष्ट गण हेतु, प्रत्येक के लिए एक ब्राह्मण बुलाएं । इतना संभव न हो, तो देवता के लिए एक, चार पार्वणों के लिए चार और सर्व एकोद्दिष्ट गण के लिए एक, ऐसे पांच ब्राह्मण बुलाएं ।

इ. योग्य तिथि पर महालयश्राद्ध करना संभव न हो, तो ‘यावद्वृश्चिकदर्शनम्’ अर्थात सूर्य के वृश्चिक राशि में जाने तक किसी भी योग्य तिथि पर करें ।’

ई. पितृपक्ष की विविध तिथियों पर विशिष्ट व्यक्तियों के लिए आवश्यक श्राद्ध आगे दी गई सारणी अनुसार हैं ।

| तिथि | श्राद्ध का नाम | किसके लिए ? | विधिविशेष |

|---|---|---|---|

| १. चतुर्थी अथवा पंचमी (भरणी नक्षत्र के समय) | भरणी | मृत व्यक्ति (टिप्पणी १) | |

| २. नवमी | अविधवा नवमी | मृत सौभाग्यवती स्त्री | श्राद्ध के स्थान पर सौभाग्यवती को भोजन परोसते हैं |

| ३. त्रयोदशी | बालभोलनी तेरस (सौराष्ट्रीय नाम) | छोटे बालक | काकबलि |

| ४. चतुर्दशी | घातचतुर्दशी | दुर्घटना में मृत, शस्त्र से मारे गए |

टिप्पणी १ – पितृपक्ष के भरणी नक्षत्र के दिन श्राद्ध करने से गया जाकर श्राद्ध करने पर प्राप्त होनेवाला फल मिलता है । शास्त्रानुसार भरणी श्राद्ध वर्षश्राद्ध के उपरांत करें । वर्षश्राद्ध से पूर्व सपिंडीकरण किया जाता है । तत्पश्चात भरणी श्राद्ध करने से मृत व्यक्ति की आत्मा को प्रेतयोनि से मुक्ति मिलने में सहायता होती है । यह श्राद्ध प्रत्येक पितृपक्ष में करें । कालानुरूप प्रचलित पद्धतिनुसार व्यक्ति की मृत्यु के बारहवें दिन ही ‘सपिंडीकरण’ किया जाता है । अतः कुछ शास्त्रकारों के मत में व्यक्ति की मृत्यु के उपरांत उस वर्ष आनेवाले पितृपक्ष में ही भरणी श्राद्ध किया जा सकता है ।

१०. श्राद्ध के कारण पितृदोष के कष्ट से रक्षा कैसे होती है?

‘श्राद्ध द्वारा उत्पन्न ऊर्जा मृत व्यक्ति की लिंगदेह में समाई हुई त्रिगुणों की ऊर्जा से साम्य दर्शाती है; इसलिए अल्पावधि में श्राद्ध से उत्पन्न ऊर्जा के बल पर लिंगदेह मर्त्यलोक पार करती है । (मर्त्यलोक भूलोक एवं भुवर्लोक के मध्य स्थित है ।) एक बार जो लिंगदेह मर्त्यलोक पार कर लेती है, वह पुनः लौटकर पृथ्वी पर रहनेवाले सामान्य व्यक्ति को कष्ट देने के लिए पृथ्वी की वातावरण-कक्षा में नहीं आ सकती । इसीलिए श्राद्ध का अत्यधिक महत्त्व है; अन्यथा विषय-वासनाओं में फंसी लिंगदेह, व्यक्ति की साधना में बाधाएं उत्पन्न कर उसे साधना से परावृत्त (विमुख) कर सकती हैं ।’

– एक विद्वान [श्रीमती अंजली गाडगीळ के माध्यम से, 1.3.2005, सायं. 6.43]

११. पद्मपुराण में ऐसा क्यों कहा है कि ‘पितृकार्य देवकार्य से श्रेष्ठ है ’?

२ अ. ‘साधना न करनेवाला कोई व्यक्ति यदि पितरों के लिए कोई कार्य करे, तो उस पर पितरों की कृपा होती है तथा उसका जीवन सुखी होता है । तदुपरांत वह व्यक्ति साधना की ओर प्रवृत्त होकर देवकार्य भली-भांति कर सकता है । अतएव देवकार्य की अपेक्षा पितरों से संबंधित कार्य अधिक महत्त्वपूर्ण है ।’

– ईश्वर (कु. मधुरा भोसले के माध्यम से, 23.7.2005, सायं. 7.45)

२ आ. ‘पितृकार्य को कर्मकांड में प्रत्यक्ष कर्तव्य का स्थान दिया गया है । कर्तव्य करना, यह कर्म का प्रथम चरण है; क्योंकि कर्तव्य करना अर्थात माया को प्रत्यक्ष एवं निकटता से अनुभव करना एवं कर्म करना, अर्थात कर्तव्य से जन्मे ईश्वर के मायास्वरूपी नियोजन के परिणाम का अवलोकन करना । कर्तव्य के प्रति भाव की निर्मिति होने से जीव प्रत्यक्ष कर्म का आनंद भोग सकता है । इसी से ईश्वर के प्रति व्यक्त भाव की निर्मिति होती है । भाव प्रत्यक्ष कर्तव्यस्वरूप सगुण स्तर का होता है, जबकि भाव का अगला चरण अर्थात सर्व कर्ममय अर्थात ईश्वरमय होना, यह निर्गुण स्तर का है । प्रथम कर्तव्य एवं कर्म, उचित ढंग से कर, उससे उत्पन्न होनेवाले बोध से ही जीव देवकार्य तक पहुंच सकता है । अतएव पद्मपुराण में पितृकर्म एवं देवकर्म के माध्यम से ‘कर्तव्य-कर्म सिद्धांत’ स्पष्ट किया गया है । जो पितृकर्म के लिए आधारभूत, ईश्वर के कार्यकारणभाव का महत्त्व समझ सकता है, वही देवकार्य उतनी ही श्रद्धा एवं भाव से कर सकता है । इसीलिए ईश्वर की ओर यात्रा में प्रथम कर्तव्यरूप चरण ‘पितृकर्म’ है, द्वितीय चरण ‘देवकर्म’ है एवं तृतीय चरण ‘प्रत्यक्ष ईश्वरीय कार्य’ अर्थात समष्टि कार्य है । इस प्रकार जीव शनैः-शनैः मोक्ष को प्राप्त होता है ।’

– एक विद्वान श्रीमती अंजली गाडगीळ के माध्यम से, 27.7.2005, दोपहर 12.27

१२. पितृऋण चुकानेवालों को श्राद्ध विधि के कारण देवऋण व ऋषिऋण चुकाना सुलभ होना

‘ऋषि देवताओं की तुलना में शीघ्रकोपी होत हैं, वे शाप देकर जीव को बंधन में डाल सकते हैं; परंतु पितृऋण कर्मवाचक होने के कारण उसे चुकाना अत्यंत सरल व सहज है । श्राद्धविधि कर्म से यह संभव होता है; अत: प्रत्येक व्यक्ति, उचित पद्धति से अपने ऋणों से मुक्त हो सकें इसके लिए ऋषि व देवऋणों को जोडनेवाली पितृऋणरूपी कडी का आश्रय लेकर उन्हें विधि द्वारा संतुष्ट कर मोक्ष गति प्राप्त कराने का प्रयत्न करना चाहिए । श्राद्धविधि करने से पितरों की सहायता से शनै-शनै देव एवं ऋषियों तक पहुंच कर वसु, रूद्र व आदित्य (‘वसु’ का अर्थ है इच्छा, ‘रूद्र’ अर्थात लय व ‘आदित्य’ अर्थात तेज, जिसका अर्थ है ‘क्रिया’), इन तीनों के संयोग से क्रमश: पिता, पितामह व प्रपितामह का उद्धार करना संभव होता है तथा देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त करना भी संभव होता है ।’

– एक विद्वान श्रीमती अंजली गाडगीळ के माध्यम से, 23.8.2006, दोपहर 12.35

१३. आपस के बंधनों को तोडकर जीवनमुक्त होना

‘श्राद्ध’ संज्ञा पूर्णरूप से माया व ब्रह्म के ऋणानुबंध से जुडी हुई है । जब ऋणानुबंध रूपात्मक ‘लेन-देन’ के ये सूत्र समाप्त होकर जीव मुक्त होता है, उसी समय वह गति प्राप्त कर मोक्षमार्ग पर अग्रसर होता है । पितरऋणरूप माया का ध्येय भी मोक्षप्राप्ति करना होता है, इसलिए श्राद्धविधिकर्म से विष्णुगणों की साक्ष से आपस के बंध तोडकर जीवनमुक्त हो सकतेेे हैं ।’

– एक विद्वान श्रीमती अंजली गाडगीळ के माध्यम से, 23.8.2006, दोपहर 12.35

१४. धर्म, अर्थ एवं काम की प्राप्ति श्राद्ध कैसे करवाता है ?

‘अध्यात्म में ‘धर्म’ प्रत्यक्ष कर्तव्यपालन का, ‘अर्थ’ कर्तव्य से प्राप्त समाधान पूर्ति का, जबकि ‘काम’ कर्तव्यभावना से निर्मित आसक्ति के निर्दलन का (नाश का) प्रतीक है । श्राद्ध करते समय जो पितरों का दायित्व लेकर पितृऋण चुकाता है, वह एक प्रकार से पितरों की लिंगदेहों को गति देने के लिए प्रत्यक्ष कर्तव्यस्वरूप धर्मपालन ही करता है । यह सब करते हुए वह कर्म में एकाग्र होकर उसे पूर्ण करने के लिए प्रयासरत रहता है । इसी से उसमें सेवाभाव निर्मित होकर उसे अध्यात्म के एक-एक अर्थ की अर्थात समाधान की प्राप्ति होती है । यह कर्तव्यकर्म पूर्ण होने पर वह पुनः अपने माया के व्यावहारिक विश्व में रम जाता है । श्राद्ध की विधि उसके भूतकाल में एकत्र (जमा) हो जाती है अथवा उसका अपनेआप त्याग हो जाता है । इस प्रक्रिया में एक प्रकार से धर्म, अर्थ एवं काम साध्य होता जाता है । अतः इससे ज्ञात होता है कि हिन्दू धर्म में बताई श्राद्ध जैसी अशुद्ध विधि भी शुद्ध भाव से की जाए तो उससे भी धर्म, अर्थ एवं काम की प्राप्ति संभव है ।’

– एक विद्वान (पू.) श्रीमती अंजली गाडगीळ के माध्यम से, 3.8.2005, दोपहर 3.54

१५. ‘श्राद्ध करने से एक सौ एक कुलों को गति प्राप्त होती है’, इसका क्या अर्थ है ?

‘श्राद्ध करने से एक सौ एक कुलों को गति प्राप्त होने का अर्थ है, मृत जीव के साथ लेन-देन युक्त क्रिया के माध्यम से बंधे अन्य सजीवों को भी गति प्राप्त होना

‘जीवनकाल में प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूप से लेन-देन युक्त रूप में संपर्क में आए अन्य जीव’ इस अर्थ से ‘कुल’ शब्द का उपयोग किया गया है, ‘पीढी’ के अर्थ में नहीं । श्राद्धादि कर्म करने से उस विशिष्ट लिंगदेह पर परिणाम होता है तथा उसके कोष के आसक्ति युक्त रज-तमात्मक तंतुओं का विघटन होता है । इस प्रकार श्राद्धादि कर्म उस जीव के साथ-साथ अनेक कारणों से संपर्क में आए लगभग सौ जीवों का लेन-देन युक्त संपर्क चुकाने में सहायक होता है । अतएव वे जीव भी इस लेन-देन कर्म से मुक्त होते हैं । भले ही अल्प मात्रा में क्यों न हो, थोडी गति धारण करते हैं । इस अर्थ से ऐसा कहा गया है कि

‘श्राद्ध करने से एक सौ एक कुलों को गति प्राप्त होती है’ अर्थात मृत व्यक्ति से संबंधित लेन-देन युक्त क्रिया से बंधे अन्य जीवों को भी गति प्राप्त होती है ।’

– एक विद्वान श्रीमती अंजली गाडगीळ के माध्यम से, 13.8.2006, दोपहर 2.13

१६. अन्य पंथों में वास्तविक अर्थ में श्राद्ध (टिप्पणी 1) न करने से उन पंथियों की लिंगदेहों का आगे क्या होता है ?

अन्य पंथों में वास्तविक अर्थ में श्राद्ध न करने से उन पंथियों की लिंगदेहों को दास बनाकर उनसे कार्य कराना मांत्रिकों (टिप्पणी 2) के लिए सरल होना

‘अन्य पंथों में वास्तविक अर्थ में श्राद्ध न किए जाने से उन पंथियों की लिंगदेह अनेक जन्मों तक भटकती रहती हैं । उनके लिए भुव तथा मर्त्य लोक की अपेक्षा भूलोक में (पृथ्वी पर) कष्ट देना कई गुना अधिक सरल होता है । इसीलिए मनुष्य को कष्ट देनेवाली अनिष्ट शक्तियों में सामान्यतः 70 प्रतिशत अनिष्ट शक्तियां अन्य पंथियों की एवं 30 प्रतिशत अनिष्ट शक्तियां हिन्दुओं की होती हैं । इन लिंगदेहों को नियोजित रूप से मर्त्यलोक में अटकाकर, उन्हें अपना दास बनाकर उनसे कार्य करवाने से भूलोक से संपर्क रखना एवं पृथ्वी पर आधिपत्य स्थापित करना मांत्रिकों के लिए सरल होता है ।’

– एक विद्वान श्रीमती अंजली गाडगीळ के माध्यम से, 22.11.2005, दोपहर 1.47

टिप्पणी 1 – जैन पंथ में पितरों की तिथि के दिन देवालय में जाकर तीर्थंकरों को नैवेद्य (भोग) दिखाते हैं तथा पितरों का स्मरण कर पूजन करते हैं । ईसाइयों में प्रोटेस्टंट पंथ में श्राद्ध जैसी कोई विधि नहीं की जाती, किंतु रोमन कैथोलिक पंथ में पिता की मृत्यु के दिन पुत्र गिरिजाघर में जाकर उनके लिए प्रार्थना अर्थात ‘मासेस’ करता है । इस्लाम पंथ में मृत व्यक्ति के स्मृतिदिवस पर उसके नाम से फकीर को अन्न द्रव्यादि दान करते हैं तथा कुरान की कुछ आयतें पढते हैं । पारसी पंथ में उनके वर्ष के अंतिम दिनों में वे पितरों के लिए घर में स्वच्छ स्थान पर फल-फूल रखते हैं । जिस दिन मृत व्यक्ति की तिथि होती है, उस दिन उनके अध्यारू (पुजारी) पुरोहित मंत्रोच्चारण करते हैं ।

हिन्दू धर्म में चैतन्यमय संस्कृत मंत्रोच्चारण सहित की जानेवाली विविध स्तरों की नियमित शास्त्रों के अनुसार की गई श्राद्धविधियों के फलस्वरूप पूर्वजों की लिंगदेहों की अनिष्ट शक्तियों से रक्षा होती है तथा उन्हें मर्त्यलोक भेदकर आगे जाने के लिए बल प्राप्त होता है । उपर्युक्त विवरण के अनुसार विविध पंथों में केवल पितरों का पूजन, उनके लिए प्रार्थना, दानकर्म जैसे मंत्रोच्चारण-विरहित श्राद्ध-सदृश विधियां पितरों को गति देने की दृष्टि से अपर्याप्त होती हैं । इसीलिए कहा गया है कि अन्य पंथों में ‘वास्तविक अर्थ में श्राद्ध नहीं किया जाता’ । – संंकलनकर्ता)

टिप्पणी 2 – मनुष्य को कष्ट देनेवाले भुवर्लोक एवं पाताल के अदृश्य जीव (लिंगदेह) अर्थात अनिष्ट शक्ति । अनिष्ट शक्तियों के विविध प्रकार हैं – भूत, पिशाच, भूतनी । इनमें मांत्रिक सबसे बलवान है ।

१७. श्राद्धकर्म की विधि पितरों के लिए है, फिर भी वह किसी विशिष्ट तिथि पर करने से कर्ता को विशिष्ट फलप्राप्ति होती है

‘प्रत्येक कृत्य अपने कार्यकारणभाव के साथ जन्म लेता है । प्रत्येक कृत्य की प्रभावकारिता, उसके कार्यमान कर्ता, कार्य करने की उचित घटिका (समय) एवं कार्यस्थल आदि पर निर्भर करती है । इन सभी की पूरकता पर कार्य की फलोत्पत्ति अर्थात परिपूर्णता निश्चित होती है तथा कर्ता को विशिष्ट फल प्राप्त होता है । यह कृत्य जब ईश्वरीय नियोजन के अर्थात प्रवृत्ति एवं प्रकृति के संगम से घटित होता है, तब वह प्रत्यक्ष इच्छा, क्रिया एवं ज्ञान, इन तीन स्तरों की शक्तियों की सहायता से सगुण रूप धारण कर साकार होता है । विशिष्ट तिथि प्रकृति के लिए आवश्यक अर्थात बल प्रदान करनेवाली अर्थात मूल ऊर्जास्वरूप है । अतः विशिष्ट तिथि पर विशिष्ट जीव हेतु (के नाम से) किया जानेवाला कर्म, उस कर्म से उत्पन्न प्रवृत्ति अर्थात फलनिष्पत्ति के लिए पोषक है । प्रत्येक कृत्य को उस विशिष्ट तिथि अथवा विशिष्ट मुहूर्त में करना महत्त्वपूर्ण है; क्योंकि उस दिन उन घटनात्मक कर्मों के कालचक्र एवं उनका प्रत्यक्ष घटनाक्रम, तथा उससे उत्पन्न परिणाम इन सभी के स्पंदन एक समान अर्थात एक-दूसरे के लिए पूरक होते हैं । ‘तिथि’ उस विशिष्ट घटनाक्रम को पूर्णत्व प्रदान करने के लिए आवश्यक तरंगों को कार्यरत करती है ।’

– एक विद्वान श्रीमती अंजली गाडगीळ के माध्यम से, 12.8.2005, सायं. 6.02

श्राद्ध में भोजन परोसने की पद्धति

श्राद्ध में भोजन परोसने की पद्धति ‘कोरोना’ महामारी की पृष्ठभूमि पर शास्त्र के विधान के अनुसार निम्नांकित पद्धति से श्राद्धविधि करें...

‘कोरोना’ महामारी की पृष्ठभूमि पर शास्त्र के विधान के अनुसार निम्नांकित पद्धति से श्राद्धविधि करें... अन्य पंथ तो पूर्वजों के लिए कुछ नहीं करते, फिर उन्हें कष्ट नहीं होता है...

अन्य पंथ तो पूर्वजों के लिए कुछ नहीं करते, फिर उन्हें कष्ट नहीं होता है... शास्त्रों के अनुसार श्राद्धकर्म न करने से होनेवाली हानि

शास्त्रों के अनुसार श्राद्धकर्म न करने से होनेवाली हानि अविधवा नवमी

अविधवा नवमी हिन्दू धर्म में छोटे बच्चों का श्राद्धकर्म न करने के कारण

हिन्दू धर्म में छोटे बच्चों का श्राद्धकर्म न करने के कारण